Conférence en Luberon

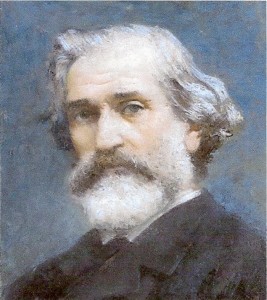

Portrait de Giuseppe Verdi

par Francesco Paolo Michetti

ami de d’Annunzio et de Tosti

C O N F E R E N C E E N L U B E R O N

Le 22 novembre 2013 à 18h30

Château de Lauris – Entrée Libre

Jacques ROUCHOUSE

de l’Académie de Vaucluse

Ecrivain, spécialiste de l’art lyrique

Membre d’honneur de

l’Opéra Club de Paris Mario Lanza

a évoqué Giuseppe Verdi

lors d’une conférence intitulée :

« Comme la plume au vent :

Verdi et la France »

dont nous reproduisons ci-dessous l’intégralité :

Bonsoir à tous,

Je remercie particulièrement :

Monsieur Michel Tamisier, Conseiller général de Vaucluse, chargé de la Culture,

Monsieur Gérard Despierres, Maire de Lauris,

Le ténor Ginès Sirera, qui a chanté VERDI sur les grandes scènes,

Merci à la Mairie qui me prête cet Espace-Bloch,

Merci à Philippe Romieu,

Merci à Gaëtan Rogeze, « mon nouveau Maestro »,

J’espère que vous me pardonnerez si je lis mon texte c’est que je vais donner des dates précises … et que je craindrais de dire des bêtises, ma mémoire me jouant des tours.

Je vais donc me servir de ce moderne « prompteur », comme les présentateurs du Journal de la Télé. Il vous suffira de vous dire que je suis Laurent Delahousse…, et la magie de la musique fera le reste !

« La musique » justement, c’est son jour, puisque nous fêtons Sainte-Cécile, patronne des Musiciens !

Le 22 novembre, Sainte-Cécile, et le 10 octobre, c’était le bicentenaire de la naissance de Giuseppe Verdi.

J’ai intitulé cette causerie « Comme la plume au vent… Verdi et la France ».

Tout est dit dans ce titre !

La popularité de Verdi : « Comme la plume au vent », qui n’a pas fredonné cette traduction du célèbre air du ténor de Rigoletto.

Popularité de Verdi toujours : même les supporters de foot-ball, entament « les trompettes d’Aïda » parfois dans les stades… sans savoir ce que c’est le plus souvent !

Qui n’a pas chanté le « brindisi » de La Traviata en fin de bons repas « buvons… »,

Et la publicité et le cinéma ? « Senseo », « Le Guépard »… jusqu’à « Manon des Sources », avec le thème de La Force du Destin.

En 1868, Verdi écrivit à Camille du Locle (un de ses librettistes), « L’Art a des frontières plus vastes, on peut même dire qu’il n’en a pas.

Une chansonnette peut-être un chef-d’œuvre au même titre qu’un grand final d’opéra, si on y trouve l’inspiration ? » (Et de la respiration !).

Vous avez reconnu « Juanita Banana » par Henri Salvador dans cette parodie de « Gilda de Rigoletto », dont je parlerai tout à l’heure… petit clin d’œil à la chanson qui aurait peut-être fait sourire Verdi dans sa barbichette !

« Primo, la musica, dopo le parole » se chamaillent deux personnages dans Capriccio de Richard Strauss. Je penche assurément pour la suprématie de la musique, et je vous le prouve !

Vous avez souvent l’occasion d’applaudir « La Dame aux Camélias » de Dumas-Fils. Les camélias seraient fanés depuis belle lurette, sans « La Traviata » de Verdi !

Venons-en à « Verdi et la France ».

Les rapports entre le compositeur et notre pays sont nombreux :

Il a beaucoup vécu à Paris. Au cours du 19ème siècle, les plus grands compositeurs italiens partageaient leur temps entre leur pays et notre capitale : Donizetti, Bellini, Rossini (qui y sont morts), et, bien sûr Verdi !

C’est qu’il existe une Familiarité linguistique, littéraire, culturelle, vocale, entre les deux pays : nous sommes des « Latins », et le soleil est présent dans cette musique, alors qu’il ne brille guère dans la musique allemande par exemple (Frédéric Nietzche a pas mal écrit là-dessus !) (Carmen).

Rapport avec la France encore, les opéras que Verdi a composés spécialement pour l’Opéra de Paris (Je vais y venir !), sans parler, mais j’en parlerai ! – de ceux créés en Italie, mais complètement remaniés par l’auteur pour une sorte de « recréation » chez nous.

Rapport avec la France encore : les sources littéraires d’une dizaine d’opéras… Je vais y venir bientôt !

Avant d’aller plus loin et pour nous mettre un peu dans l’ambiance , je vous propose un de ces morceaux si populaires de Verdi, cette musique qui semble facile, parce qu’on la retient sans se prendre la tête : il s’agit du « chœur des matadors », un divertissement que l’on trouve au 2ème acte de La Traviata. C’est notre grand Georges Prêtre qui officie. Un chef qui a fait beaucoup pour la connaissance de Verdi en France en particulier.

Pour la meilleure compréhension des choses, j’ai choisi tout simplement de respecter l’ordre chronologique.

Mon grand ami, La Palice, aurait dit comme moi : la première date pour évoquer Verdi, c’est celle de sa naissance !

Je vais peut-être vous apprendre quelque chose : Verdi est né Français.

Il nait au lieu-dit « Roncole », à trois kilomètres de Busseto et à une trentaine de kilomètres au Nord de Parme (Ville de la Violette et… du jambon !).

Busseto se trouvait donc dans le département français du Taro, dans la plaine du Pô, administré alors par un Préfet Français ! Région annexée pour un temps par Napoléon, qui sera reprise quelques mois plus tard par les Autrichiens…, passons !

C’est pourquoi l’acte de naissance de Verdi est rédigé en Français

(Jacques Rouchouse montre au public une photocopie de l’acte de naissance de Verdi)

On apprend que le père est aubergiste et la mère fileuse, un milieu populaire, donc… On est loin de celui de Mozart par exemple.

Ce milieu, ce peuple, Verdi ne les oubliera jamais. Jusqu’à la fin de s vie il restera fidèle à la campagne, à la nature, comme un second Werther !

En 1880 (il a 67 ans !) sa femme écrira : « Lorsqu’il commence à flâner, bonsoir la compagnie, on n’a plus de nouvelles pour longtemps ! D’ailleurs, son amour de la campagne est devenu manie, folie, rage, fureur… tout ce que vous voudrez de plus exagéré. Il se lève presque avant le jour pour aller examiner le blé, le maïs, la vigne… etc. »

Verdi semble lui répondre : « Du matin au soir je suis dans les champs, dans les bois, au milieu des paysans et des bêtes : les meilleurs de quadrupèdes. »

Celui qui est pour moi le meilleur, le plus fidèle, des biographes de Verdi, Carlo Gatti, a écrit : « Né du peuple, il reste peuple. Chez lui pas de raffinement superflu, l’Art se confond avec la vie. »

Des champs, il est temps de passer au chant.

Oublions les soubresauts de la vie privée (un premier mariage en 1840, la mort de ses deux enfants, puis de sa femme) pour arriver à des moments plus heureux : le premier grand succès de Verdi va être Nabucco, créé en 1842 à La Scala de Milan, Verdi est alors âgé de 29 ans.

On ne va pas chanter le chœur archi célèbre des esclaves « Va pensiero » qui deviendra rapidement une sorte d’hymne national italien, et jouera un rôle prépondérant dans l’Histoire de l’Italie… mais ce n’est pas mon propos ce soir.

(Vous aviez peut-être vu il y a deux ans sur ARTE, la retransmission à l’Opéra de Rome, où Claudio Abbado l’avait bissé pour la première fois de sa carrière, et fait un discours au public à propos de la situation lamentable le la Culture actuellement en Italie.)

Je ne m’étendrais pas sur Nabucco (Il n’a pas mérité ça !!!), mais si quand même pour dire que la créatrice du rôle d’Abigaille, Giuseppa Strepponi (1815-1897), jouera un rôle de premier plan dans la vie du maestro, puisqu’elle deviendra… la femme de sa vie entière !

Je ne sais pas si c’est à cause de la difficulté du rôle d’Abigaille, mais la Strepponi avait perdu sa voix… ce qui est assez fâcheux pour une cantatrice.

Alors, elle était venue à Paris, phare de la Culture européenne à l’époque !!, et elle y enseignait le chant. Je suis sûr que vous devinez la suite, Ô « Force du Destin » : c’est là que Verdi va la retrouver en 1847 quand il viendra chez nous pour la création de Jérusalem… je vais y revenir.

Encore un signe de la proximité de Verdi avec la France.

Le 19 août 1859 il épousera la Strapponi à l’église Saint-Martin de Collonges-sur-Salève, dans ce qui est depuis 1860 le département de la Haute-Savoie.

Avant d’évoquer la création de Jérusalem en 1847 à Paris, je voudrais parler brièvement de créations de notre compositeur, également en rapport avec notre pays et notre Culture.

Tout d’abord Hernani.

Tout le monde connait au moins ces mots : « La bataille d’Hernani »… et c’est tout ! Et on pense parfois que cette fameuse bataille se déroule dans la pièce ! Que nenni !! Hernani, drame de notre Victor Hugo national, avait connu les Feux de la rampe de la Comédie-Française en 1830. Or Victor Hugo s’était permis de bousculer les alexandrins de l’époque, ce qui avait déclenché la mauvaise humeur des spectateurs attachés à la tradition, et qui en étaient venus aux mains !

L’histoire racontée par Victor Hugo ne pouvait que séduire cet humaniste de Verdi : c’est celle d’un proscrit niant les valeurs établies… mais où, tout-de-même, est présente une plaidoirie en faveur d’une reconsidération des valeurs éthiques. (On devrait remonter Hernani, ça ne ferait pas de mal !)

L’opéra Hernani ne sera pas créé en France, mais à la Fenice de Venise le 9 mars 1844.

Et voilà que, coup-sur-coup, littérature Française, et la musique de Verdi vont faire bon ménage en cette année 1845 : la littérature et l’Histoire de France.

En 1801 Schiller avait fait représenter une pièce de théâtre, à Leipzig, La Pucelle d‘Orléans.

Avec ses librettistes, Verdi en fait don un ouvrage lyrique et notre Jeanne d’Arc va brûler les planches, non pas à Rouen, mais à La Scala de Milan, dès le 15 février 1845.

Elle les brûlera d’autant moins que le livret la fait mourir non plus sur le bûcher, mais dans les bras du roi Charles VII, des suites d’un méchant coup de lance !

Six mois plus tard, c’est notre Voltaire qui va être mis à l’honneur par Verdi.

Alzira était une pièce d’un Voltaire « militant » – comme toujours – une sorte d’arme de guerre dirigée contre le fanatisme, et la préface de l’auteur annonçait la couleur : « La religion du chrétien véritable est de regarder tous les hommes comme des frères, de leur faire du bien, et de leur pardonner le mal. On verra dans tous mes écrits le désir du bonheur des hommes, l’horreur de l’injustice et de l’oppression ».

Voltaire – Verdi : même combat !

Alzira sera créé au Théâtre San Carlo de Naples le 12 août 1845… et ne verra jamais de version française.

Suivront : Attila, Macbeth, qui n’ont pas de rapport avec nous, et j’en arrive à Jérusalem. Avant d’aller plus loin, un air de Jérusalem, que chante Roberto Alagna, sous la direction du chef Alain Lombard.

En-fait, Jérusalem était une « deuxième mouture » pour Paris d’un opéra que Verdi avait présenté en 1843 à La Scala de Milan, et dont le titre était « Les Lombards à la première croisade ». (Alain Lombard n’y était pas !).

Pour être représentés, chez nous, « Les Lombards » sont naturalisés Français, et Milan se change en Toulouse ! Et le nouveau titre, c’est « Jérusalem ».

Les répétitions ont duré deux mois, précédant la Première, qui a lieu à l’opéra de la rue Le Pelletier, le 26 novembre 1847.

Le contrat de Verdi stipulait qu’il devait ajouter de la musique pour un ballet et un grand air pour la vedette de l’époque le ténor Gilbert Duprez, que Roberto Alagna a bien voulu remplacer tout à l’heure.

C’est donc avec ce Jérusalem que notre compositeur fait son entrée dans ce théâtre, qu’il appelait « La grande boutique », tellement c’était le foutoir ! Mais, pour le moment, il ne râle pas et écrit : « Les Lombards ont été refaits de telle manière qu’on ne les reconnait pas. La mise en scène est absolument étonnante, et on ne lésine pas sur les moyens » (Heureuse époque !)

Si Verdi est heureux, il l’est même doublement ! Comme je vous l’ai dit, c’est à l’occasion de ce long séjour parisien qu’il retrouvera la Srepponi, avec laquelle il ira s’installer en ménage dans une petite maison à Passy. A l’époque ce n’était pas encore Neuilly-Auteuil-Passy, et notre Giuseppe devait avoir l’impression de se retrouver dans sa campagne natale !

Pour une bonne compréhension des choses, j’évoque les « points communs » de Verdi avec la France, et, de ce fait, l’apparition de ses opéras à Paris (même s’ils ont été déjà joués en Italie auparavant.

Il en est ainsi du « Trouvère » : s’il arrive à Paris en 1854, il a été créé l’année précédente, au Théâtre Appolo de Rome !

C’est donc le « Théâtre Italien » de Paris qui reçoit Le Trouvère, dont la Première a lieu le 23 décembre 1854 C’est un triomphe absolu : plus de vingt rappels, et on oblige Verdi à monter sur la scène !

Le directeur de l’opéra, Crosnier, a assisté à ce triomphe du « Trovatore », alors en Italien.

Il veut recevoir Le Trouvère à l’opéra, et demande à Verdi de revoir son opus, afin de l’adapter aux exigences du public parisien.

Il faut en faire un « Grand Opéra à la Française » avec, a ajouté Verdi, un grand ballet au 3ème acte… et un final plus « étoffé ». Le chant et la danse – les vieux messieurs libidineux peuvent mater les jolies danseuses – Erato et Terpsichore y trouvent leur compte.

Avant l’Opéra de Paris, c’est à l’Opéra de Marseille que ce nouveau « Trouvère »… trouvera le succès dès le 22 février 1856.

Il « montera » à Paris pour paraitre enfin, dans toute sa splendeur, sur la scène de l’opéra, salle Le Peletier, dès le 12 janvier 1857.

(Vous savez que l’actuel Palais Garnier, n’ouvrira qu’en 1875)

Ce Palais Garnier, justement, ne recevra Le Trouvère qu’en 1904 en Français, qui sera repris en 1923, et plusieurs fois depuis.

Le fameux air de Manrico, avec le « contre-ut » final redoutable et redouté, (Alagna l’avait raté à La Scala, vous vous souvenez peut-être !) a vu briller les plus valeureux ténors. Parmi eux, un qui fut la « coqueluche » du public, c’est Tony Poncet (les méchantes langues l’appelaient Tony Poucet !)

Je ne raconterai pas sa vie ce soir, seulement qu’il avait remporté le Concours de ténors de Cannes en 1954, et allait faire une carrière stupéfiante. Il est mort en 1979.

Le voici en 1964, il chante « Supplice infâme ».

On évoquait tout à l’heure Jérusalem, deuxième version des « Lombards » pour l’Opéra de Paris, – mais voici maintenant que l’heure des « Vêpres » va sonner… « Les Vêpres Siciliennes ».

Cette fois-ci il s’agit d’un ouvrage écrit par Verdi tout spécialement pour l’Opéra de Paris, avec un livret du prolixe Eugène Scribe (qui a sa rue derrière l’opéra actuel). Nous sommes en 1855, la Première Grande « Exposition Universelle » organisée en France.

Dans un genre plus léger, c’est l’inauguration du « Théâtre des Bouffes-Parisiens » de Jacques Offenbach, le monde entier va déferler à Paris(Enfin, ceux qui ont les moyens !).

Remplir les allées de l’expo dans la journée, et les théâtres le soir – pas de cinéma, pas de télévision – on imagine l’effervescence du théâtre !

Le soir du mardi 13 juin 1855 tout ce beau monde se presse à l’opéra, Napoléon III et Eugénie en tête. Les compatriotes de Verdi en ont même fait le voyage, du Piémont et de Lombardie pour célébrer les Vêpres « Siciliennes » !

La salle est surchauffée ! Réclamé par ses Fans en délire, Verdi viendra saluer sur la scène, à l’issue du 2ème acte…, puis à la fin, avec les quatre interprètes principaux, soprano, mezzo, ténor et baryton – là encore je ne vais pas vous raconter le livret !

Une boutade de l’époque faisait remarquer : « Il y a quatre personnages dans les Vêpres : en cinq actes, ils ne sont capables ni de s’aimer, ni de se haïr »

Bien plus tard, George-Bernard Show, Prix Nobel de littérature en 1925… et critique musical, donnera une définition bien dans sa manière : « Un opéra c’est l’histoire d’une soprano et d’un ténor qui ont envie de coucher ensemble, et d’un baryton qui les en empêchent » (la mezzo tient souvent la chandelle !!!).

Lors de ce séjour parisien qui durera de 1853 à 1855, Verdi travaillera lui-même à la traduction de son opéra, cette fois-ci du Français vers l’Italien – ce qui est assez cocasse – et les Vêpres Siciliennes seront données à Parme d’abord le 4 février 1856.

Le fameux « boléro », appelé aussi « La Sicilienne », fut bissé. Rapidement populaire, on le verra au programme d’un Gala auquel assistera l’Impératrice Eugénie, le 21 août 1856, bissé également.

Les Vêpres Siciliennes n’entreront au programme du Palais-Garnier que le lundi 2 avril 1974 !

A ce propos j’ouvre une petite parenthèse : nous avons souvent recours à « Wikipédia » sur internet. J’ai regardé pour les Vêpres Siciliennes. On y donne la date du 9 avril 1976. Wikipédia n’est pas l’évangile !, en voici la preuve. Jacques Rouchouse montre le Programme et poursuit : la première apparition des Vêpres à l’Opéra j’y étais ! Le 2 avril et non pas le 9 ! Ah mais ! ).

Il y a eu une reprise à la rentrée avec la grande soprano hollandaise Cristina Deutekom, le 25 novembre 1974.

Permettez-moi un souvenir personnel. J’étais ce soir là avec un compatriote de la Deutekom – il ne peut pas être ici ce soir – mais Ô magie, Ô Force du destin, Ô Dieu de la Musique, j’ai trouvé, par miracle, le fameux boléro sur Youtube, interprété par cette chanteuse, le soir du 2 avril 1974 précisément !

Bon ! Le son n’est pas formidable, mais, c’est du « Live », avec l’émotion qu’il peut procurer… à moi le premier !

J’ai oublié que le chef était le grand et le gros ! Nello Santi !

Pour ceux que cela intéresse, je précise que l’on peut voir actuellement les « Vêpres Sicilienne » au cinéma, retransmises du Covent-Garden de Londres, où elles viennent de faire leur entrée au répertoire.

Le rapport entre Verdi et la France qui nous occupe maintenant, c’est notre répertoire dramatique, c’est la « dame aux camélias ».

Un peu d’histoire pour vous rafraîchir la mémoire : « La Dame aux camélias » c’est d’abord un roman d’Alexandre Dumas Fils, paru en 1848.

De-là, il tira une pièce pour la scène du Vaudeville, qui sera représentée en 1852. Mais, je vous le demande, sans l’opéra de Verdi, La Traviata, qui connaitrait « La Dame aux camélias » aujourd’hui ?

Vous l’avez vue ? Mais on ne présente plus La Traviata, opéra à propos duquel Marcel Proust, entre deux madeleines et une crise d’asthme, écrira : « Verdi a su, avec La Traviata, élever La Dame aux camélias, au niveau du Grand Art. »

Quelques points de repère : La Traviata est créée à la Fenice de Venise, le 6 mars 1853 - elle débarque à Paris le 6 décembre 1856, au Théâtre-Italien – c’est sous le nom de Violetta qu’elle arrive en 1864 au Théâtre-lyrique, avec une première traduction française de Gilbert Duprez, le ténor de Jérusalem (enfin de la pièce ! Il vivait à Paris !)

Mais attention, un Duprez peut en cacher un autre ! C’est le frère de Gilbert, Edouard, qui écrit le livret définitif – en Français – pour La Traviata, laquelle se présente à l’Opéra-comique le 12 juin 1886.

Et bien, vous n’allez pas me croire ! C’est cette version française de Duprez (Edouard) que l’on va chanter à l’Opéra-comique, de 1886 à… octobre 1977.

La belle courtisane déploiera ses charmes sous les ors du Palais-Garnier à partir de 1926, avec Fanny Heldy et Georges Thill…, et dès-lors, on verra La Traviata dans les deux salles.

Il y a dans cet opéra un personnage un peu scrogneugneu, un « rabat-joie », c’est le père d’Orbel (Germont dans la version italienne).

Il chante un bel air, s’adressant à son fils dissipé, un « air de Provence », judicieusement appelé « Di Provenza »

Voici un de ces artistes chéris du public, un de ceux qui ont énormément contribué à rendre Verdi populaire dans notre pays – cet artiste c’est Michel Dens – je pourrais vous parler de lui des heures durant, mais il vaut mieux l’entendre, lui !

A partir de 1949, il a incarné le Père (Germont d’Orbel) à l’Opéra-comique (et en 1967 au Palais-Garnier)… je l’ai même applaudi dans ce rôle à l’Opéra de Mons… en 1985.

Ici, nous sommes en 1960, et l’orchestre de l’opéra est sous la direction de Pierre Dervaux.

Voici Michel Dens : il chante : « Ne reviendras-tu jamais ? » de La Traviata.

Nous revoici au « Théâtre-Italien », cette véritable Institution parisienne qui aura occupé diverses salles de la Capitale, Favart, Ventadour, l’Odéon, la Renaissance et qui cessera ses activités en 1878.

C’est encore à Victor Hugo que les librettistes vont emprunter un sujet.

Après Hernani évoqué plus tôt, Rigoletto, créé donc au Théâtre-Italien le 19 janvier 1857, forme avec Le Trouvère et La Traviata, ce que l’on appelle la « Trilogie populaire » de Verdi… laissant loin derrière, les Macbeth, Nabucco, Boccanegra, voire le Bal Masqué ou Othello.

Remarquons que, sur les trois livrets, deux sont inspirés de pièces françaises.

Entre-nous, sans Rigoletto, qui se souvient du « Roi s’amuse » ?

Ce drame avait été joué en 1832 à la Comédie-Française. Plus tard, Verdi avait été fasciné par le personnage de « Triboulet », bouffon à la Cour du Roi libertin François 1er.

Il avait écrit à son librettiste Piave : « Le Roi s’amuse est le plus grand sujet et peut-être le plus grand drame des temps modernes. Riboulet est une création digne de Shakespeare »

Pour l’opéra de Verdi, après quelques tribulations de censure, François 1er allait devenir le « Duc de Mantoue », et Triboulet se nommer Rigoletto.

Et Rigoletto triomphera d’abord à la Fenice de Venise, à partir du 15 mars 1851.

A Paris, je le disais, il arriva aux Italiens en1857, puis au Théâtre lyrique le 24 décembre 1863, dans la traduction Française de Duprez (Comme pour la Traviata, on ne sait pas à quelles représentations Victor Hugo avait assisté.

Il avait d’abord pris ombrage de voir son héros à la lumière lyrique, allant jusqu’à demander par voie de justice des Droits d’Auteur sur ce qu’il appelait un plagia !

Et-puis (Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis !), il écrivit : « Insurmontable ! Merveilleux ! Si seulement je pouvais dans mes pièces faire parler en même temps quatre personnages, et faire comprendre au public leurs maux et leurs sentiments, j’obtiendrais tout-à-fait le même effet. »

Là-voilà, la magie de l’opéra ! Au-moins, à partir de cet avis de Victor Hugo, peut-on reconnaître à Rigoletto une « filiation légitime » !

On sait que Rigoletto est l’un des opéras les plus souvent représentés sur les scènes lyriques mondiales.

A Paris, après son séjour aux Italiens, plusieurs théâtres vont accueillir le tragique bouffon : il entrera au répertoire du Palais-Garnier le 27 février 1885, toujours dans la traduction française d’Edouard Duprez (frère du Duprez qui avait créé Jérusalem).

Le 7 décembre 1962, on fêtait la 1000ème, avec dans le rôle du Duc de Mantoue, le ténor Tony Poncet que nous avons écouté tout-à l’heure .

Le populaire Alain Vanzo y avait brillé à partir de 1956… et très souvent par la suite.

Dans le drame de Victor Hugo, François 1er affirme :

« Souvent femme varie,

Bien fol qui s’y fie,

Une femme souvent

N’est que plume au vent. »

Ce qui deviendra « Comme la plume au vent » chantée ici en 1960 par Alain Vanzo, sous la direction de Jésus Etcheverry (que je trouve bien mollassone !)

Toujours dans l’ordre d’entrée en scène à Paris, voici maintenant Don Carlos.

Avec Don Carlos, nous avons affaire avec le second grand opéra commandé à Verdi par Paris, après les Vêpres Siciliennes de 1855.

Si les Vêpres avaient été voulues pour l’Exposition Universelle de 1855, Don Carlos le sera pour la suivante, celle de 1867.

Certains critiques… critiquèrent l’invitation faite à Verdi, et s’en prirent à la Direction de l’Opéra, écrivant que : « Une fois de plus, ayant eu à commander une œuvre nouvelle pour l’Exposition Universelle, on a choisi un compositeur étranger » – cela fait penser à ceux qui critiquèrent le choix de Jessie Normann pour chanter lors du bicentenaire de la Révolution !

Pour monter cet « opéra à grand spectacle », six mois de répétitions furent nécessaires.

Madame Verdi (ex-Strepponi), écrira : « On discute des journées entières pour savoir si Marie Sax ou Jean-Baptiste Faure doivent lever le petit doigt ou la main entière. »

La Première peut enfin avoir lieu le 11 mars 1867, dans une grande solennité.

L’Empereur, l’Impératrice, la Princesse Mathilde, les Ministres, les Ambassadeurs, les personnages les plus importants de la Politique, des Arts, de la Science, étaient là… les mêmes qui iront, exactement un mois plus tard, présenter leurs hommages non-plus à l’Empereur d’Espagne du Don Carlos de Verdi, mais à Hortense Schneider, qui se comportait en « Grande-duchesse », à la ville comme à la scène – c’est qu’elle interprétait la Grande-duchesse de Gérolstein d’Offenbach dès le 12 avril 1867, au Théâtre des Variétés – ce théâtre étant au Passage des Princes, on se mit à le dénommer du même titre la pulpeuse Hortense… n’y voyez aucune malice.

Mais revenons à Verdi, surveillé par Madame.

A l’origine, Don Carlos est un drame de Schiller, créé à Hambourg en 1787.

On y fait état d’événements survenus à la Cour du Roi Philippe II d’Espagne, au 16ème siècle.

Des événements dont la « Presse people » d’aujourd’hui aurait fait ses choux-gras.

Qu’on en juge : en gros, l’Infant, le Prince-héritier Don Carlos, est amoureux d’Elisabeth, la Femme de son père… (Mais pas sa mère, n’exagérons rien !). Le vieux Roi tyrannique et tourmenté, ne verra pas la chose d’un très bon œil, et fera assassiner son fils, vous voyez le drame familial !

Ecoutons Philippe II (Adrien Legros), chanter « Elle ne m’aime pas ».

Nous venons d’entendre Adrien Legros qui a chanté le rôle de Philippe II… mais pas à Paris.

Adrien Legros, enfant d’Aix en Provence, est mort il y aura vingt ans le 4 décembre. Son fils, Jean-Claude Brun, devait être des nôtres… mais n’a pas pu se libérer, hélas !, retenu à Marseille.

Après sa création à l’Opéra, (création Française, donc), Don Carlos sera alors traduit en Italien pour être chanté au Théâtre-italien d’abord, puis partir faire un tour du monde.

Je voudrais dire un mot à propos des traductions.

Les « puristes » les refusent pour différentes raisons… C’est un débat dans lequel je ne vais pas entrer plus-avant, nous n’avons pas le temps. Je dirai seulement que nous n’avons pas à être plus royalistes que le Roi, ici le Roi Verdi.

Car il ne faut pas oublier qu’il était ravi que ses opéras soient traduits dans toutes les langues, ce qui était extraordinaire pour la diffusion de sa production sur la Terre entière.

Et l’on sait que, en particulier pour la France, il mettait allègrement « la main à la pâte » (la pasta !) avec ses divers librettistes à Paris.

Boulogne, Budapest, Saint-Pétersbourg, New-York et d’autres villes encore accueillirent Don Carlos : Prague en allemand, Budapest en hongrois, Lwow en polonais…, avant de n’arriver à la Scala de Milan qu’en 1884 – dans la version en quatre actes et en Italien.

Don Carlos n’est entré au répertoire du Palais-Garnier qu’au mois de mars 1963 (je rappelle que la création en 1867 était à l’Opéra rue le Pelletier) et on l’a chanté-là en Français, jusqu’en 1970.

On y a vu de grandes stars du chant, dans la superbe mise-en-scène de Margarita Walmann, comme Ghiaurov, Franco Corelli, Boris Christoff entre autres…qui chantaient en Italien, alors que les chœurs le faisaient en Français…

Il y a eu une grande reprise, dans la version originale Française, en 1986, avec Alagna, dirigée par Georges Prêtre… et on redécouvrit à cette occasion, que le Don Carlos, comme les Vêpres Siciliennes, est « le type parfait du grand-opéra Français, qui apparait comme une synthèse idéale au moment même, où, paradoxalement, le genre semblait épuisé, comme un soleil jetant tous ses feux avant de s’abîmer à l’horizon » écrira le musicologue Gérard Condé.

Dix ans après le Palais-Garnier, on a retrouvé le Don Carlos Français au Théâtre du Chatelet, à partir de novembre 1996, avec toujours Roberto Alagna dans le rôle de l’Infant sacrifié.

Don Carlos me fournit l’occasion d’évoquer un de ces petits événements comme on en voit parfois au théâtre, qui n’ont l’air de rien au départ mais qui peuvent changer totalement le cours de l’existence de ceux qui en sont les bénéficiaires : cela se produit quand un chanteur en remplace un autre au « pied-levé » (je ne sais pas comment on dit pour les danseurs !!!)

Figurez-vous que, lors de cette série des Don Carlos de 1966 à l’Opéra, Jane Rhodes chantait le rôle de la Princesse Eboli. A vrai dire elle ne le fit que deux fois ! Lors de la représentation du 9 décembre, elle fut sifflée à son premier air (celui que nous allons entendre). Elle se rattrapa au 2ème (Ô Don Fatale), mais décida de ne plus jamais se risquer dans ce personnage. Il fallut donc lui trouver une remplaçante en catastrophe… pas de « Princesse Eboli » sous la main à ce moment-là !

Mais il y avait une choriste, la lyonnaise Lyne Dourian, qui connaissait le rôle… et qui allait, en ce beau soir du 12 décembre 1966, commencer une carrière qui allait la mener sur toutes les scènes du monde !

Nous écoutons Lyne Dourian dans ce rôle, et la « chanson du voile » ou « chanson Sarrazine », que la Princesse chante avec des femmes… dans le jardin d’un couvent, au 2ème acte de l’opéra. C’est un enregistrement « live » (en direct) d’un concert de la Radio, en 1969. Orchestre de la RTF, sous la direction de Pierre-Michel Le Conte.

On a vu les rapports de Verdi avec la France sous divers aspects, mais avec Aïda, on peut dire qu’ils sont tous réunis : l’Histoire de notre pays et de Egypte en plus !

Je ne vais pas vous faire un cours d’Histoire, pas plus que de géopolitique, ce n’est pas mon affaire, mais je dirai simplement ceci pour bien situer Aïda dans le contexte de sa création : on sait que la présence Française en Egypte, au 19ème siècle, est très forte.

Pour faire court, il y a eu la Construction du canal de Suez, par la Compagnie Française de Ferdinand de Lesseps ; celui-ci a été inauguré par Napoléon III et Eugénie le 17 novembre 1869.

Le Khédive Ismaël-Pacha, très ouvert au progrès, admirait la civilisation et l’Art Européen, et attirait auprès de lui les artistes les plus illustres, sans regarder à la dépense (Comme le Qatar ! sans le pétrole !)

Il avait donc commandé à Verdi un nouvel ouvrage pour l’inauguration de l’Opéra du Caire, le Premier d’Afrique.

Mais à cause des événements de 1870 (la guerre Franco-allemande) Verdi, qui était alors à Paris, avait pris du retard, ce qui fait que c’est son Rigoletto que les Egyptien virent d’abord en 1869… Aïda n’arrivant à l’Opéra que le soir du 24 décembre 1871.

Le librettiste, Camille du Locle, avait recommandé à Verdi le célèbre égyptologue Auguste Mariette (celui qui avait mis à-jour le Sphynx de la vallée du Nil), qui avait fait bénéficier nos auteurs de ses conseils éclairés.

On dit même que le Khédive avait soufflé le scénario du nouvel opéra de Verdi.

Après le Caire, Aïda arrivera à la Scala de Milan le 8 février 1872.

Pour la France, c’est encore le Théâtre-italien qui accueillera Aïda le 20 avril 1876 seulement.

Verdi dirigera les quatre premières représentations, et on jouera trente-trois soirs de suite

« Triomphe foudroyant, éclatant… Verdi acclamé par une salle archi comble », écrira un critique.

Après cette série, Camille du Locle et Charles Nuitter se chargèrent de la traduction d’Aïda en Français, en très étroite collaboration avec le compositeur, et l’ouvrage fut reçu en 1878, cette fois-ci à l’Opéra de la salle Ventadour.

Aïda n’arrivera au Palais-Garnier que le 22 mars 1880, chanté en Français donc, avec Verdi à la baguette.

Une petite anecdote : c’est alors que l’on donnait Aïda le 15 octobre 1881, que le Palais-Garnier fut éclairé pour la première fois à l’électricité. Que lumière soit !

Je ne vais pas énumérer toutes les reprises d’Aïda à Paris…

Un mot sur celle de 1968, qui vit la grande Leontyne Price dans le rôle de l’esclave éthiopienne, qui a tant fait pout les droits des Noirs aux Etats-Unis, mais c’est une autre histoire !

Auprès d’elle, Amnéris était Lyne Dourian, l’ex-choriste dont j’ai parlé tout-à l’heure, et qui continuait sa glorieuse carrière…

Aïda, après 45 ans d’absence à Paris, vient de faire son entrée – plutôt houleuse – à l’Opéra-Bastille, ces jours derniers.

Les ténors les plus vaillants se sont attaqués au rôle périlleux de Radamès.

J’en ai retenu un, José Luccioni, le glorieux enfant de Bastia (il aurait eu 110 ans le 14 octobre). Luccioni a régné sans véritable concurrence sur ce rôle à partir de 1933 jusqu’en 1952 à l’Opéra de Paris… et ailleurs aussi !

Ecoutons cette voix, cette articulation, on ne perd pas un mot !

L’enregistrement date de 1947, Luccioni chante « Celeste Aïda » ; il avait alors 44 ans. Il est mort à Marseille en 1978.

On aurait pu écouter les célèbres trompettes… mais vous les connaissez trop, je pense !

Bon, nous voilà à la fin !

J’aurais pu parler d’Otello, puisque Verdi en a assuré la traduction pour Paris en 1894… il avait alors 81 ans, et le Président de la République, Casimir Périer, l’avait élevé au grade de Grand Croix de la légion d’Honneur…, ce qui avait encore un sens à l’époque…!

Je n’ai pas parlé non-plus des autres opéras de Verdi, où notre pays n’a rien à voir…

J’aurais pu parler du Marseillais Victor Maurel, à qui Verdi avait confié les créations de Iago (dans Otello) et de Falstaff…

J’aurais pu !… J’aurais pu ! J’aurais pu choisir d’autres airs… mais ils sont souvent trop longs… et-puis, tout cela est un peu subjectif !

Avant de nous quitter, je tiens à remercier encore : Philippe Romieu, au maestro Gaëtan Rogèze,

Merci à l’Opéra Club de Paris Mario Lanza qui m’a offert cette belle affiche !

En ce moment, c’est la crise, il n’y a pas d’apéritif, mais on va faire comme si nous terminions un bon repas, et chanter le célèbre « brindisi » de La Taviata. Ce « brindisi », plus de 10 000 personnes l’ont chanté devant l’Opéra de Marseille, lors de la « Grande clameur » le 12 janvier dernier.

Faisons comme si nous y étions, avec Mado Robin et Paul Finel ; l’orchestre de l’Opéra de Paris est dirigé par Pierre Dervaux, en 1960.

Merci à tous sincèrement, je suis très ému.

Catégorie Evénements | Pas de commentaires »